毎回、記事全体の構成をきちんと考えてブログを書いている方は、案外少ないのではないでしょうか?

本記事では、ブログの記事構成の作り方と手順を、画像付きで解説。

ブログの記事構成とは何か、記事構成の流れ、必要性、作成方法、そして記事を投稿する前のチェック項目を包括的にまとめています。

最後までお読みいただくと、スムーズに文章が書けるようになるアイデアを得ることができるかもしれません。

※ブログの書き方に何が正しいというルールはありません。

※読者の求める内容に応じて、記事を作成することが重要です。

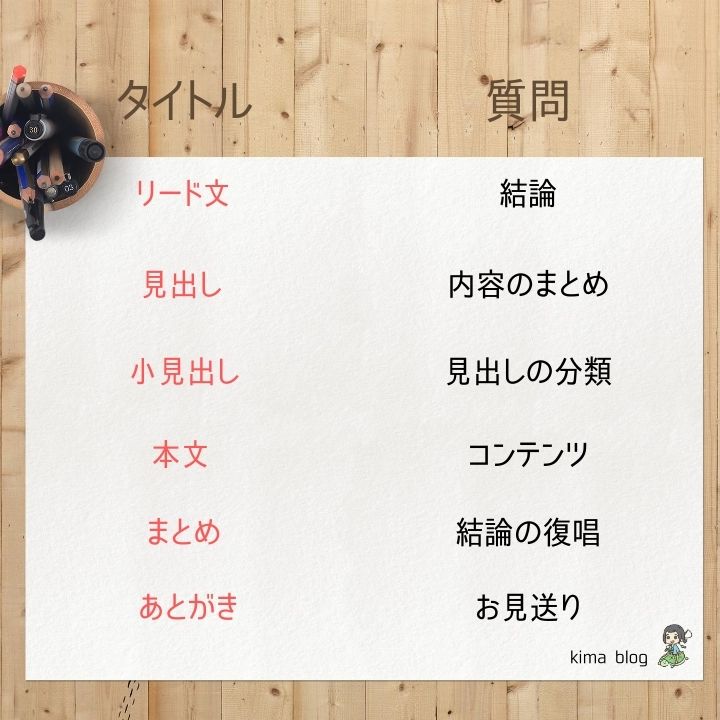

ブログの記事構成とは

ブログの記事構成とは、簡単に言うと“記事を作る上での大まかな流れ”のことです。

タイトル(入り口)からあとがき(出口)まで、目次をパッと見た時に何が書いてあるのかが分かりやすい記事構成を作ることで、読者は文章がぐっと読みやすくなります。

ブログの記事構成の流れ

まず、ブログの記事構成の大まかな流れを簡単に説明します。

下記は、ブログの記事構成の流れを順番に紹介したものです。

リード文では、結論を先に書くのが一般的です。

見出しは内容のまとめを端的に表します。

必要な場合は見出しを分類し、詳細を書きます。

本文を書きます。

まとめで結論を復唱します。

あとがきで読者を見送ります。

詳しくは後ほど説明しますが、まずは記事構成が必要な理由を理解しておきましょう。

なぜ記事構成が必要なのか?理由2つ

「記事構成なんか考えないで、上から順番に書いていけばよくない?」

そう感じる方もいるのではないでしょうか。

たしかにそれでも記事を書くことができます。では、記事構成はなぜ必要なんでしょうか?

その理由を2つ紹介します。

理由①記事を俯瞰して把握できる

一つ目の理由は、記事のクオリティの向上です。

ブログを書く時に記事の構成を考えると、記事の全体像を客観的に俯瞰して把握することができます。

「そのコンテンツは本当に必要なのか?」と記事を書く前に可視化して確認することで、頭の中を整理し、クオリティの高い記事を書くことに繋がります。

理由②無駄を省ける

ブログの記事の全体像を把握できることで、書く前に必要ない情報を取捨選択することができます。

書いた後に「この項目はやっぱり必要なかった」と消す無駄を省くことができるので、記事を書く効率がグッと上がります。

筆者は、記事構成を考えるようになってから、平均して1時間ほど記事を書くスピードが上がりました。

ブログの記事構成の作り方【手順】

それでは、ブログの記事構成の作り方を見ていきましょう。

記事構成の作り方を1〜6に分けて解説していきます。

①タイトル【質問】

読者は検索をする時に何を考えているか?

結論からいうと”入力した検索クエリに対する答え“を読者は求めています。

検索クエリとは、読者がGoogleやBingなどの検索エンジンで検索をする際、検索窓に入力する言葉のことです。

つまり、「読者が抱えている悩みや質問」をタイトルに含ませることが重要だと言えます。

検索をしようと単語を入力すると、横に一緒に検索される言葉が出てきますよね。

一般的にこれはサジェストキーワードと呼ばれます。このキーワードの中から検索上位に表示できそうなものを選定していきます。

※補足

・タイトルに答えを入れるという方法もあります。

・必ずしもタイトルが質問形式である必要はないです。

②リード文【結論】

リード文とは記事の《冒頭》の導入文のことです。リード文がよければスムーズに記事を最後まで読んでもらえますが、味気ないリード文だと本文に入る前に離脱してしまいます。

ではどうすればよいか?

“結論から書く”のが最も有効な手法です。

繰り返しにはなりますが、物語を読んでいるのとは違い、読者は悩みや疑問を早く解決したい場合が多いです。

特に初心者は、結論から書くように普段から習慣づけましょう。

リード文には、主に以下3つの役割があります。

- 本文に何が書いてあるか説明する役割

- 読者の期待値を上げる役割

- 読者との距離感を縮める役割

1.本文に何が書いてあるか説明する役割

まず第一に、本文に何が書いてあるか説明するのが一般的です。

タイトルを補足するような内容が含まれていると、読者にとって分かりやすいでしょう。

また、誰が何のために書いてあるか分かると読者にとって有益です。

2.読者の期待値を上げる役割

読者を本文に引き込むような文章を書きます。

例えば、「〜とお考えの方もいるのではないでしょうか?」などの手も有効です。

少し大げさなくらいが読者を惹きつける場合があります。

ただし、期待値を上げて本文の内容がいまいちだと読者の信頼性を損ねてしまう可能性があるでしょう。

3.リード文は読者との距離感を縮める役割

読者に語りかけるような感じで親近感が湧く文章を書くのもよいでしょう。

人間味が全くない文章だと読者は記事に魅力を感じない場合があります。

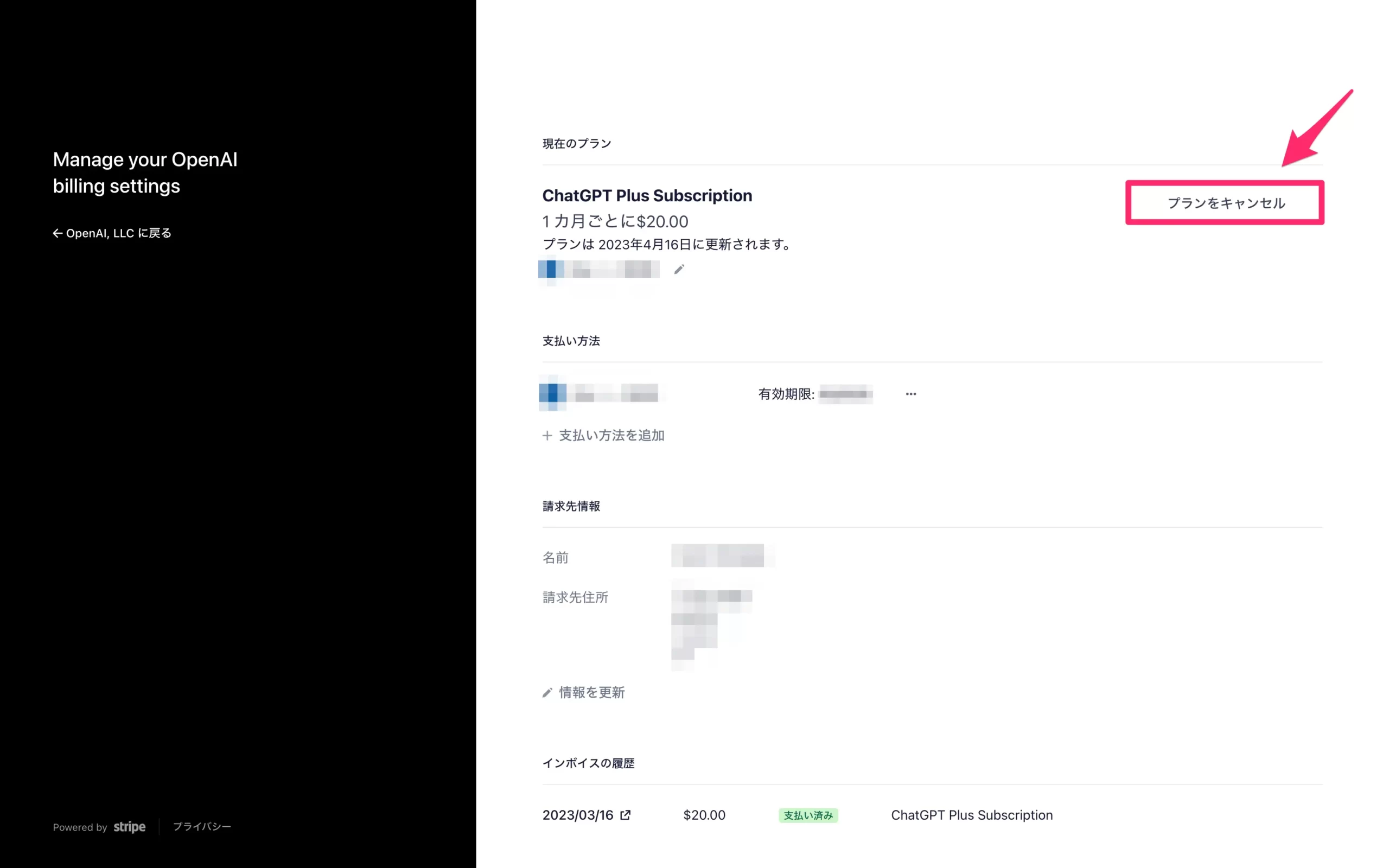

より詳しくは、下記記事で解説しています。

③見出し【内容のまとめ】

次に見出しを設定します。

“見出しだけで内容がわかるような構成”を作りましょう。

読者が知りたがってる情報を先に書く

タイトルの疑問について“読者が知りたがっている情報を先に書く”のが基本です。知りたい情報が見つからないと読者の離脱率が上がる可能性が高くなるからです。

記事の最初に結論を書いたら、最後まで読んでもらえないのではと不安になるかもしれませんが、読者は、記事のまとめをスクロールして読んでから戻ることが多いと言われています。

それくらい読者は、結論を早く知りたいのです。

理由を書く

“結論の理由”を書くことで、主張の信頼性が増します。見出しが思い付かない時は、書いている内容にたいして「何でこれを書いているのか?」と自問自答して考えるとよいです。

潜在的なニーズを意識した情報を書く

悩みを解決できた後にに読者が+αで知りたい情報、つまり“潜在的なニーズを意識した情報”を入れます。これにより読者の満足度がさらに上がりCVR(成約率)を上げることができます。

| H2 | 記事構成とは | タイトルの質問に対する回答(結論) |

| H2 | なぜ記事構成が必要なのか | 結論の理由 |

| H3 | 理由① | H2を小見出し化 |

| H3 | 理由② | 同上 |

| H2 | 記事構成の作り方 | 結論と理由を知った読者が次に知りたがる情報 |

このような流れで書くと読者のニーズを満たしやすいです。

しつこいようですが、これが100%正解というわけではありません。記事の内容に応じて最適化しましょう。

④本文【コンテンツ】

構成を考え見出しをしっかり考えていれば、本文は流れるように書くことができます。基本的にはタイトルに関する回答の詳細を書いていきます。

必要に応じて自作の画像やSNSの埋め込み、動画を使うと読者に飽きられずに最後まで読んでもらえます。

⑤まとめ【結論を復唱】

“結論と同じ内容”を書き繰り返すことで、主張がより印象に残るようにします。

まとめにたくさん書かない方がいいです。たくさん書いてあると「この記事全然まとまってないじゃん。」となりかねません。

タイトルとまとめだけ見ても読者に有益になるようにシンプルに分かりやすくまとめましょう。

⑥あとがき【お見送り】

あとがきとは、記事の最後に書かれる部分で、著者が自分の意図や思いを伝えたり、作品に対する感想や感謝の言葉を述べたりする場所です。

読者に作品の背後にある想いや、制作過程でのエピソードなどを共有することで、作品への理解や親近感を深める役割を果たします。

あとがきは、本文には必要のない体験談や失敗談など“共感できる話”を入れるのもよいです。

筆者は「食後に出てくるデザートやコーヒー」のようなものだと考えています。メインを食べた後に出てくるデザートがおいしくて記憶に残るような素敵なお店ってありますよね。

あとがきがあることで、読後の満足度が上がる場合があります。

短期的には「必要ない」と思われる場合でも、長期的にブログのファンを作る可能性があると筆者は考えています。

※あとがきは、必須ではありません。

※目的によって記事構成に入れるか判断してください。

記事を公開する前のチェック項目9つ

上記で説明してきた通り、目的によって記事構成は変わってきます。

以下、記事を出稿する前のチェック項目です。記事を公開する前にしっかりとチェックしてから出稿しましょう。

- 読者が検索窓に入力するキーワードがタイトルや見出しに入っているか

- リード文は簡潔で分かりやすいか

- 本文はタイトルの内容と合っているか

- 自分よがりの文章にならず、読者の悩みや疑問に答えているか

- デザインは見やすいか

- 誤字・脱字はなく、改行はきちんとできているか

- スマホで見た時に見にくくないか

- 文章の繋がりは不自然ではないか

- 記事構成を見ただけでどんな記事か把握できるか

まとめ

最後に、本記事の内容を箇条書きでまとめています。

- 記事構成とは、記事を作る上での大まかな流れのこと。

- 記事の構成を作ることで客観的に分析でき、時間効率が上がる。

- 読者も記事構成がしっかりしていると目次から悩みを解決できる部分にたどり着きやすく便利

- タイトルに質問、リード文に結論、見出しに内容のまとめを書き、まとめで結論を復唱すると分かりやすい

参考になりそうなものが一つでもあれば、記事を作る際に参考にしてください。